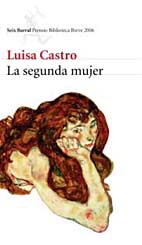

Media casualidad. ¿Es esta la razón de mi lectura veraniega de esta novela tan comentada, según he llegado a saber, en Cataluña -según la grafía antigua? No parecen razonables las mitades pero algo de eso hay. Porque acaso sean no medias sino tercias, cuartas o quintas casualidades –acaso ninguna-, vayamos a saber. Como los diálogos, triálogos o cuatriálogos de Giordano Bruno. Dado que no tenia ningún deseo de leerla, ni siquiera la conocía hasta hace unos días, fue el verla en manos de mi esposa en las playas canarias el detonante de su lectura. La no casualidad venía de que se la había prestado una persona que conocía nuestra historia. Tampoco, al conocer el tema, podré hablar de azar en su lectura. Pues siempre he leído historias de profesores de filosofía o similares enlazados, más allá de los años, en el amor como un fuego con su aire, que dijo el poeta de Moguer. Recuerdo “Un peso en el mundo” de J.M. Guelbenzu, por ejemplo, y mil historias, también teorías, de la seducción. Recuerdo, incluso, la “Memoria de mis putas tristes” de García Márquez, la “Lolita” de Nabokov, o “el Animal moribundo” de Philip Roth. Historias que me rozan, que ayudan a comprender. Pues ya se sabe que, además de convertir el trabajo en placer, hacer sabiduría del amor es mi lema fundamental.

Lectura rápida –no merecía más-, insoportable sensación de que no merecía ni siquiera citar, al principio, una frase de Coetzee, de “Desgracia”, este sí un gran novelista, de los mejores -¿cómo medir si el mejor entre tanta calidad?- de su generación. Deseo de crítica total, recuerdo de “Bella del Señor” de Cohen, aquí sí la sabiduría del amor en lugares inaccesibles para Luisa. Tanta rapidez, tanta crítica, tanta sensación de haber perdido el tiempo, que sólo el ser verano y el haber adquirido algún conocimiento inesperado sobre el origen último de la historia me hacen escribir. “Novela y venganza” es el título del comentario que, en su blog “el ángulo” hizo Ricardo Pita hace ya algunos meses. Comentario que hizo cierta mi fácil sospecha -que una novelista gallega ponga de protagonista a una novelista gallega era suficiente- de que algo de autobiográfico había en la novela. Puesto que tal novelista, en la realidad, estuvo casada con un “gran hombre” catalán que le doblaba, o más, la edad y con el que, antes de separarse, tuvo dos hijos.

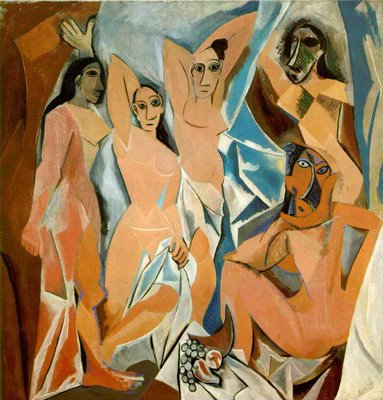

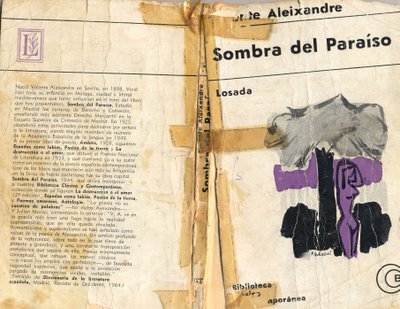

Es el nombre del personaje, no Gaspar, sino el real, quien decididamente me obliga a escribir unas palabras en este “diario” que pretende aunar emoción, recuerdo, plan, erudición, reflexión y autobiografía, todo ello envuelto en las ideas del aire (sin ser Bob Dylan –recordado por su reciente visita a Donosti-Easo-San Sebastián- y sin haber creído todavía que “la respuesta está en el viento”). Xabier Rubert de Ventós parece ser el nombre real de Gaspar. Este hombre, nacido en la aristocracia catalana, conocido hoy día más por sus actividades políticas alrededor del Estatuto catalán, que por las que, en mi juventud, le conocían. Actividades estas relacionadas con el mundo del arte y de la estética: puesto que saltó a la fama en los años sesenta y setenta por sus publicaciones sobre estos temas (“el arte ensimismado”, “teoría de la sensibilidad”, “la estética y sus herejías”, entre otros).

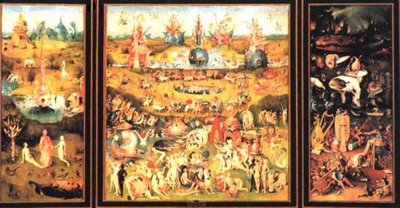

Revelación esta que me tiene anonadado. Pues no es este el recuerdo que me queda de Rubert, al que conocí el 10 de julio de 1975, hace ahora la friolera de treinta y un años, y del que conservo, como regalo preciado, su primer libro antes citado. Tal encuentro sucedió de un modo no sé si rocambolesco o natural. Al menos si es cierto eso de que el “carácter es el destino”. Resulta que, tras los primeros versos de mi adolescencia, algún demonio socrático o diosa parmenídea me inyectó en mi cerebro una pregunta que todavía no he sabido responder pero que ha sido la causa de mis logros y fracasos a lo largo de mi vida. ¿Qué es la belleza? Esa era la pregunta. Esa pregunta que me llevó a amar más a Juan Ramón que a Machado en tiempos en que eso era casi peligroso. Que me hizo saber de memoria “el himno a la belleza” de Beaudelaire, que me hizo decidir mis estudios por escuchar que era en la carrera de filosofía -aun siendo en el quinto y último curso de la misma- donde se hablaba de tal asunto. Tanto es así que, cuando llegué al momento de estudiar lo que se denominaba “Estética”, ya había leído la kantiana “Crítica del Juicio”, la “Estética” de Hegel, varias historias generales del tema, había escrito numerosos estudios sobre lo bello, había leído tanto que el profesor, apenas sabedor del tema en San Agustín, me pedía a mí bibliografía. Desilusión, sí, fue lo que supuso mi encuentro con Don Luis Rey Altuna, alto cargo de educación, profesor, por ello, en la ilustre universidad de la obra divina, donde saqué el título - no donde estudié, que eso lo hacía en la soledad y silencio de mi habitación, robando horas al sueño, que no era mucho entre clases, trabajo, lectura y redacción.

La ignorancia de mi profesor la paliaba, entre otras lecturas, con los libros de Ventós. Hasta aquí cierta normalidad. Quizás menos mi osadía de escribirle y menos todavía su respuesta, su invitación a su casa y nuestra conversación, durante la que me ofreció contratarme como ayudante en la universidad, cosa que no se realizó puesto que fue detenido por algún asunto de opinión, asuntos que seguramente hoy nos harían sonreír de incredulidad. Me quedó la impresión de un hombre sencillo, a pesar de su posición social y de su fama, con el que sólo por la mala suerte de no haber muerto todavía el dictador y no haberse instaurado esta imperfecta democracia, no pude trabajar.

De ahí mi sorpresa cuando me dicen que un hombre (teóricamente de ficción) que desprecia a la servidumbre sólo por su origen social, que vive en la corrupción – lo de hacer aprobar a su hijo, consiguiendo las preguntas de la oposición y darle trabajo en la Generalitat , se cuenta como algo normal en su vida-, que desee una hija y luego no solamente se niegue a cualquier esfuerzo de crianza sino que sea capaz de darle una paliza por un miserable y normalísimo llanto, trate a las mujeres casi (¿casi?) como objetos, no sea capaz de ninguna sensibilidad, entre muchos otros defectos, es precisamente ese con el que, hace treinta años, mantuve una conversación más o menos filosófica.

Porque lo peor viene aquí. Una de las críticas que se le hace en la novela es que opinaba que nada se arregla con palabras. Lo cual, en un filósofo, siempre hijo de Platón, es tan grave como no creer en el amor siendo practicante de la religión de Cristo. Por supuesto que conozco mil fracasos, muy pocas personas están dispuestas a un diálogo que busque verdad y justicia, pero no puedo sino esforzarme en conseguirlo a no ser que desee dejar de ser filósofo, una profesión que nació, entre otros asuntos, como una apuesta a favor del diálogo en contra de la violencia.

¿Realmente la negativa de Luisa Castro a aceptar la novela como totalmente autobiográfica es cierta? Así lo espero para poder esperar que, en él, la filosofía no fuera una pose para justificar su posición social, para no atribuirla únicamente a su nacimiento: aunque ciertas sospechas tengo cuando recuerdo su frase de que no era la filosofía quien le permitía tener aquél piso en Pedralves sino su padre. Supongo que nunca lo sabré.